作者: xbsh 浏览: 日期:2024-12-14

作者:李会贤

离开母校已经四十五个年头了,在母校度过的那三年时光依然熠熠生辉,成了我生命中最灿烂的色彩之一,值得骄傲终身。

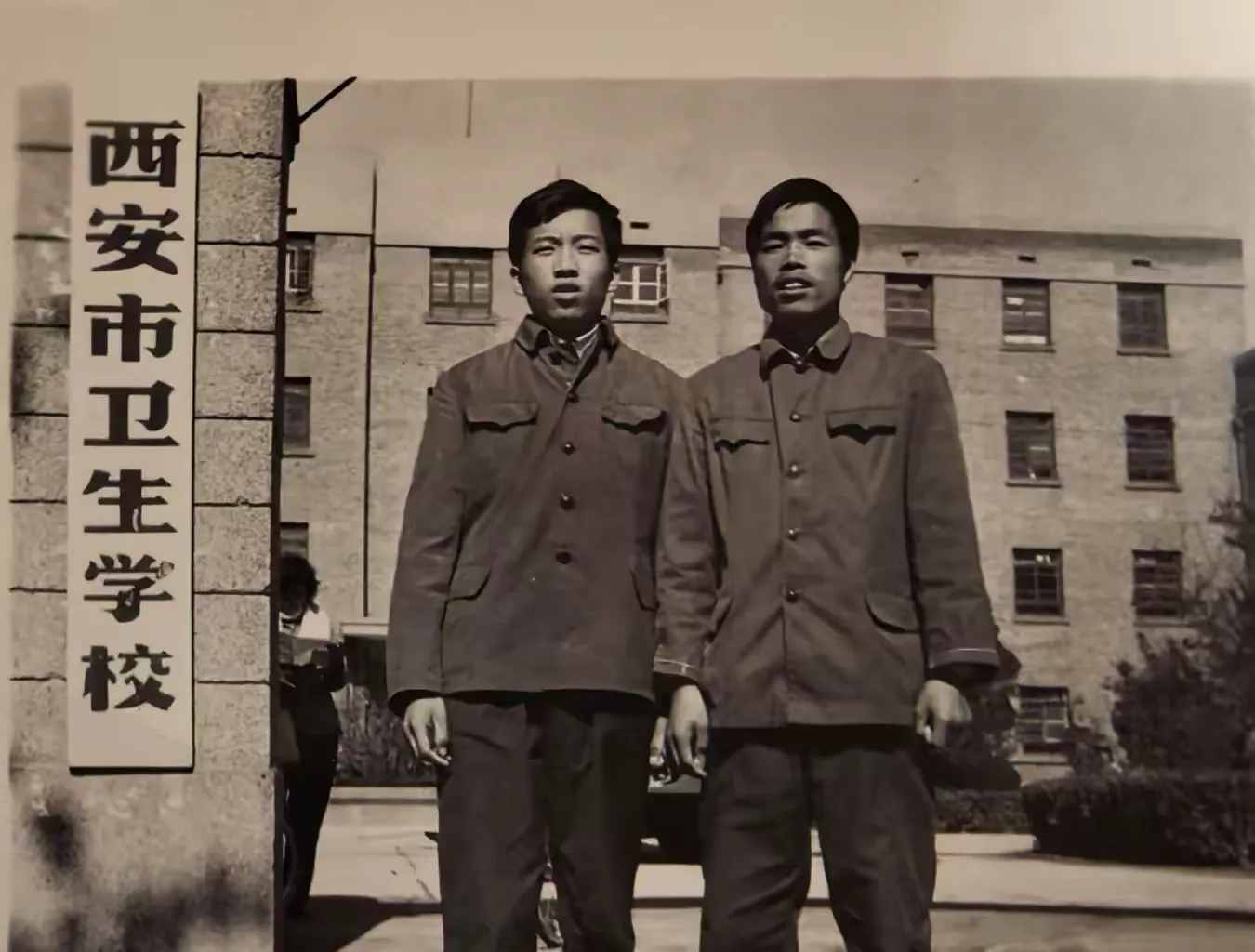

我的母校西安市卫生学校始建于1929年,位于西安南郊著名的友谊路上,是全市唯一的全日制卫生类国家级重点中专。1978年9月,母校迎来了恢复招生考试制度后的首届秋季生,同学之间年龄差距很大,既有老三届毕业的社会考生,也有初中和高中毕业的应届学生。我作为应届初中生,以十五岁的最小年龄忝列其中,倍感荣幸。只可惜,毕业之后我从事所学专业的时间不长就改行了,但母校给我的这块步入社会的敲门砖,无疑成了我人生之路上的幸运大神。

我的祖籍在西府扶风,我出生的那个地方是扶风县西南方向最偏远的一个小村庄。该村虽然名曰大官村,但遍查历史,也没见出过什么大官,可有一点却是毋容置疑的史实,那就是恢复高考制度后,大官村连续涌现出数个县级高考状元,而且每年高考中榜率总是居于全县之首。我是那年全村仅有的一名以初中在读学生身份中榜的考生。那是秋日里一个闷热难耐的午后,我和家兄们在村子西头的玉米地里掰包谷棒。突然,地头传来乡邮的喊声:“李家老大,你家老五考上西安卫校了,快来拿通知书!”“李家老大”是大哥在村子里的绰号,我在兄弟中排行老五。这个巨大喜讯把一年前母亲去世给我们全家人造成的悲痛瞬间抵消得荡然无存。母亲当年患了脑溢血,由于乡村缺医少药,没有得到及时救治,形成重度偏瘫,五十岁出头就去世了。父亲伤心地说,这么多孩子中一定得有个学医的才踏实。那年考试结束填报录取志愿时,我的第一志愿便是西安市卫生学校,渴望学成后回乡当个“赤脚医生”。

1978年9月8日,在父亲护送下,我第一次来西安。从火车站坐上了学校专门迎接新生的敞篷大卡车,途经钟楼又出南门,一眨眼的功夫便上了友谊路,只见在巨大而又翠绿的法桐树掩映下,“西安市卫生学校”那块白底黑字的校牌显得格外醒目。当时学校仅开设护理和医学检验两个专业。护理专业女生居多,共有四个班;医学检验专业男生居多,只有两个班。报到时,我被分配到护理专业二班。全班共有五十名同学,却只有八名男生,虽然心里有老大的不高兴,但也只能如此了。可千思万虑也不会想到,正是因为学了护理专业,毕业分配时的一个偶然机会,彻底改变了我想做一名“赤脚医生”的梦想。

初到校园,同学们都显得新鲜而好奇。可这一切的美好对于我这个来自偏远乡村的学生来说,是拘谨而自卑的。很快到了国庆节,趁着学校放假的机会,我专门去钟楼新华书店买了一本《新华字典》,这可是我自从上小学后就梦寐以求的宝贝啊。返回时,学校大门上悬挂着红底黄字的标语“欢度国庆”,我站在门口的阅报栏前看报,报纸的通栏标题也印着“欢渡国庆”的标语。突然,我发现两个标语中的“度”字不一样,到底哪个对呢?回到宿舍后字典立即派上了用场,原来是报纸上的“渡”用错了。我立即提笔展纸,以《是“度”不是“渡”》为题给报社写了一封信,很快报社便回信表示感谢,并随信寄来一份印有“勘误表”的报纸。这个看似平淡的回信却给了我极大鼓舞。从此,我渐渐地自信起来,并对文学产生了浓厚的兴趣。

入学不久,学校给每位同学发了一张《家庭收入统计表》,我按要求如实填写上交。从十月开始,除了领免费就餐券外,班里的生活委员每月都会按时给我发五元钱助学金。我用这些钱购买学习用品绰绰有余,再也没有向家里要过一分钱。直到一年后我才知道,老师给我评的是最高额的一等助学金。

那时我们吃的是份儿饭,我饭量特别大,总也吃不饱。有天中午正在埋头吃饭,突然碗里飞来了一个馒头。我惊讶地抬头一看,原来是一位女生放到我碗里的。还没等我反应过来,女生开口便说;“小弟弟,我观察你几天了,感觉你好像吃不饱呀,刚好我又吃不完。”听她口音是我们西府老乡。从此以后,吃饭时我们老是坐在一起,她总要给我分出一些饭菜来的。慢慢地我们相互熟悉了,她是医学检验专业的学生,叫席桂荣,老家凤翔,年龄比我大整整九岁。她还多次帮我拆洗被褥,教我学订衣扣,妥妥的一位邻家大姐姐。

春节过后,新的学期开始了。班主任李莲芝老师找我谈话,让我担任副班长。我惊慌得直摇头,李老师却微笑着说:“我看你的档案了,你在初一就入团了嘛。好好锻炼一下,对你以后成长肯定有好处。”李老师留着乌黑的披肩秀发,身材高挑,说话柔声细语,那白皙清秀的脸上荡漾着对我的期待和信任,我只得点头答应下来。班长是一位比我大十多岁的女生,跟李老师年龄相仿。那时,我们的教室里没有暖气,一到冬季,就生个大煤炉子取暖。生火点炉、运煤清渣这些体力活自然是男生们的义务,作为副班长我就成了领头人。每到寒暑假,家在外地的同学回家,凭学生证可以享受半价火车票。临近放假前我会统计大家的乘车需求,收集好学生证,提前去火车站为大家统一预购火车票。紧张的学习之余,能为同学们做一些服务工作,实在是我的幸运。

三年校园时光在不知不觉中就要结束了。1981年“五一”节刚过,我们的毕业分配去向就传得沸沸扬扬。但基本的大趋势没有变,依然沿用之前针对工农兵学员那种“社来社去”的方针,即由哪个地市来的就分回那个地市去。进入七月份大家开始互赠礼品、拍照留念,做着随时分手的准备。七月十日前,同学们都领到了派遣证,唯独没有我的。我急得象热锅上的蚂蚁不知所措。

一天中午,李老师以近乎命令似的口吻请我去她家吃午饭,我执拗不过只好从命。李老师的家就住在校园对面的筒子楼里。挑帘进门,只见一位身材健硕,五官端正,浓眉大眼的男士正在给桌子上端菜,李老师笑嘻嘻地指着我对这位男士说:“我把你的小老乡请来了!”男士伸过双手热情地拍着我的肩膀:“小老乡,我也是扶风人,以后就叫我陈老师吧。”看着墙上挂着的结婚照和门窗上的红喜字,我一下子明白了:这是他们的新房啊!我在局促不安中终于吃完了饭。李老师似乎看出了我的心事,拿起一个大苹果,一边削皮一边对我说:“没有拿到派遣证着急了?”我赶忙点头。“好事多磨嘛!”李老师补了一句。七月底的一天,我终于拿到了日思暮想的派遣证,被分配到西安市公安局了,这可是做梦也想不到的单位啊。李老师这才揭开了谜底:文革刚结束,社会治安秩序比较混乱,街头流浪的“武疯子”很多,给市民日常生活造成极大影响。西安市公安局为加强对这个群体的管理,要给其下属单位精神病管理所招收一批男护士。我乍一听,是要管理精神病人,立马有了一丝的不情愿。李老师就耐心地开导我:“留在西安工作,肯定要比你回原籍工作发展的机会多,对社会的贡献大。”

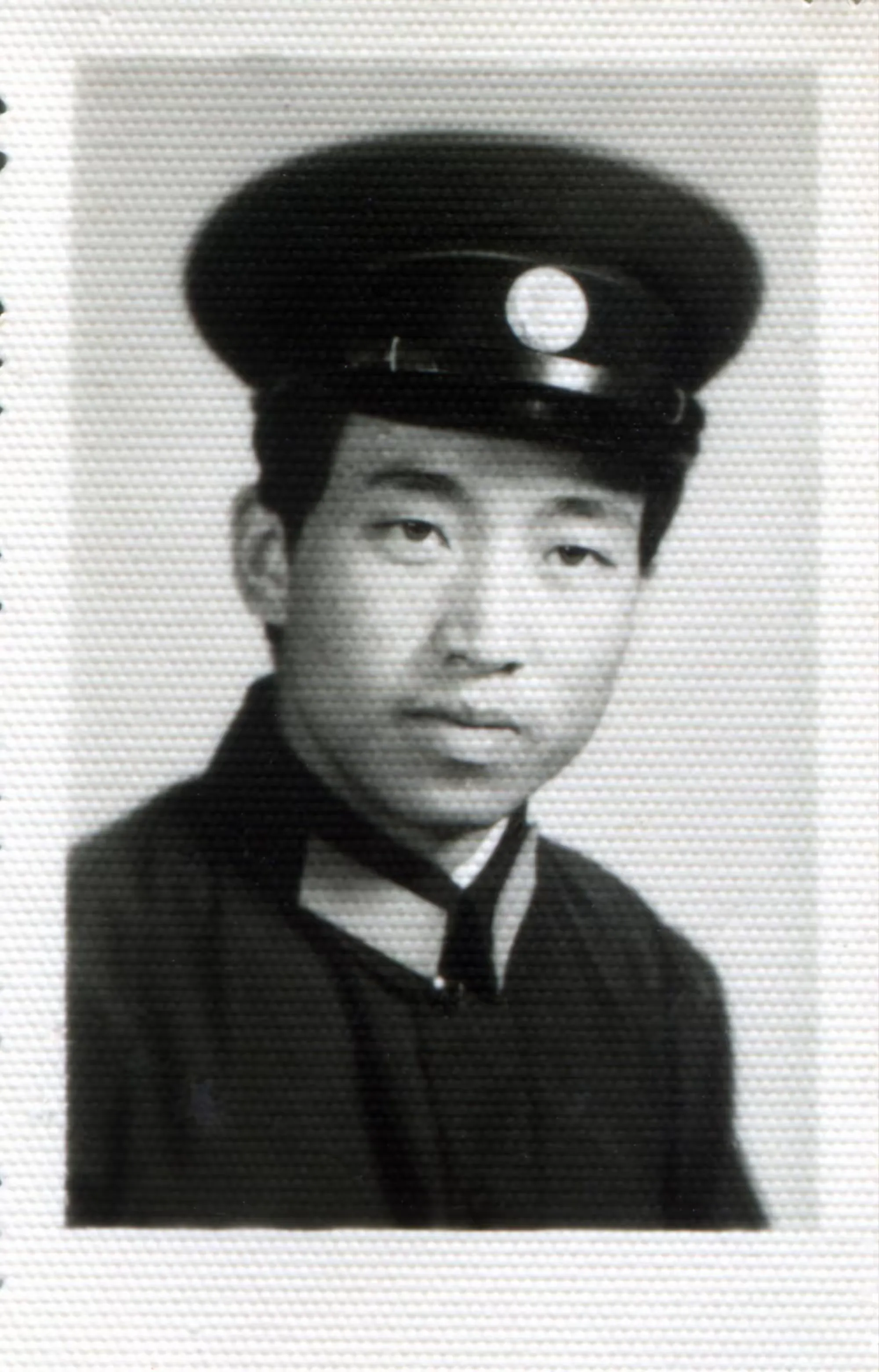

1981年8月10日,我持派遣证去西安市公安局报到,然后被分配到位于南郊寒窑旁边的精神病管理所,开始从事对精神病患者这个特殊群体的护理工作。这里不通公路,高高的围墙外边是一眼望不到边的农田;小小的院子里边排列着一排又一排的病房。刚入职不久,就遇到一位身强力壮的精神病患者病情发作,狠狠地在我的小腿上咬了一口,给我留下了终身不能褪却的伤疤。但艰苦的环境并未抑制我那颗年轻而火热的心,因为我穿上了警服。工作之余,我参加了自学考试,1985年终于拿到了西北政法大学法律专业的毕业证书。从此,便脱离了护理业务,开启了警察生涯。

2017年5月,接受中央电视台采访

时间储存经历,岁月沉淀回忆。四十多年来,我从事过治安、经侦、刑侦、技侦等多个公安业务工作,多次立功受奖,被多所大学聘为客座教授。2021年我曾以母校门前友谊路上的法桐树为素材,写了一篇《老伙计搬家记》的散文,抒发了我对母校那种掩饰不住的情感,该文经媒体刊发后,荣获了第九届“冰心散文奖”,给我带来了意想不到的的殊荣。多年来,每每遇到需要做自我介绍的场合,我都会把自己在母校——西安市卫生学校度过的那段时光介绍给大家,因为那是一段融进我血脉里的岁月。

作者简介:

李会贤,汉族,陕西扶风人。西安市公安局二级警务专员,二级警监警衔。曾任西安市公安局雁塔分局政委 ;西安市长安区政协第十四届委员会副主席兼西安市公安局长安分局党委书记、局长、督察长。

中国散文学会会员,全国公安文学联合会会员,陕西省作家协会会员,陕西省散文学会理事。

第九届冰心散文奖获得者。曾出版散文集《文开心扉》。